Schutzgeld und eingeschränkte Rechte:

Die Vorgeschichte

Es dürften schon in der Römerzeit Juden in Aquae Mattiacorum, dem antiken Wiesbaden, gelebt haben. Der erste Jude, mit dem Namen Kirsan, wird urkundlich im Jahr 1385 erwähnt. Später waren es immer nur einzelne Juden, die in Wiesbaden lebten, anders als in Mainz, Worms und Speyer, wo sich schon seit der Römerzeit über das ganze Mittelalter blühende jüdische Gemeinden befanden. 1427 wird von einem Juden Gebhardt berichtet, der in der Nähe des heutigen Michelsbergs ein Haus besaß. 1518 wurde der Jude Jakob aus Nürnberg aktenkundig, weil er ein jährliches Schutzgeld zu zahlen hatte. 1570 wohnte ein Jude mit Namen Moses in der Mühlgasse. Sie war damals auch als „Judengasse“ bekannt. Der Name ging später auf die Metzgergasse, die heutige Wagemannstraße, über, in der sich auch eine „Judenschule“ befand. Ein Ghetto hat es in Wiesbaden nie gegeben. Die wenigen jüdischen Familien wohnten offenbar unter den übrigen Bürgern, aber mit weniger Rechten. Sie durften kein Land besitzen, keiner Handwerkerzunft angehören und keinen Militärdienst leisten. Der Jude Nathan erhielt 1638 die Erlaubnis, sich für ein Jahr in Wiesbaden niederzulassen. Zu dieser Zeit war man vom Bau einer großen Synagoge noch weit entfernt. Trotz der kleinen Zahl an Jüdinnen und Juden gingen immer wieder Beschwerden bei den Wiesbadener Obrigkeiten über die jüdischen Nachbarn ein.

Der Synagogenbau 1869: Ein Symbol der Emanzipation

Ein Stück Jerusalem mitten in Wiesbaden sollte sie werden, die neue Synagoge auf dem Michelsberg. Keinen Geringeren als den Nassauischen Hofbaumeister Philipp Hoffmann (1806 – 1889) hatte die Israelitische Kultusgemeinde auserkoren, sie zu bauen. Hoffmann hatte in Wiesbaden schon die römisch-katholische Bonifatiuskirche (1849) am Luisenplatz und die Russische Kirche auf dem Neroberg (1855) entworfen. Dass er nun auch die Synagoge bauen sollte, war Ausdruck der religiösen Toleranz und der allgemein herrschenden liberalen Geisteshaltung in der Mitte des 19. Jahrhunderts, eine Folge der Aufklärung und der Französischen Revolution mit ihrer Proklamation der Menschen- und Bürgerrechte.

Philipp Hoffmann entwarf die Synagoge auf dem Grundriss eines byzantinischen Zentralbaus. Damit spielte er auf die gemeinsamen Wurzeln von Judentum und Christentum an. Wenn man so will, war die Bauabfolge der neuen Wiesbadener Gotteshäuser in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Art in Stein gemauerte Lessing‘sche Ringparabel. Alle Religionen sollten ihre gleichrangige Berechtigung haben. 1864 war die Anglikanische Kirche in der Kleinen Wilhelmstraße fertig gestellt worden. Der tägliche Umgang mit Kurgästen aus Russland, England und den USA führte zwangsläufig zur Weltläufigkeit Wiesbadens. Mit Fertigstellung der Synagoge konnte es jeder, der in Richtung Michelsberg blickte, sehen: Die Juden waren jetzt anerkannte Bürger der Stadt. Der geradezu märchenhaft-majestätische große Zwiebelturm mit seinen goldenen Sternen auf azurblauem Grund und dem Davidstern auf der Kuppel war weithin sichtbar. Die Synagoge war ein neues Wahrzeichen Wiesbadens geworden.

In der alten, 1826 an der Schwalbacher Straße erbauten Synagoge hatten sich bald Baumängel bemerkbar gemacht. Rabbiner Benjamin Hochstädter setzte sich früh für einen Neubau ein, doch die Jüdische Gemeinde zog nicht mit.

Schließlich wurde es aufgrund des weiteren Zuzugs von Juden dort doch zu eng. Die Gemeinde wuchs nämlich von 200 Mitgliedern im Jahr 1833 auf 550 im Jahr 1863 an. Schon 1857 hatte sie genügend Geld beisammen, um einen Neubau zu finanzieren. Die Nassauer Baubeamten erwiesen sich als unwillig und verzögerten die Baugenehmigung. Aber dann soll Herzog Adolph eingegriffen und das „Gesuch“ zur Bebauung eines Grundstücks am Michelsberg bewilligt haben. 1862 machte sich Philipp Hoffmann an die Arbeit. Ein Jahr später legte er die ersten Pläne vor, woraufhin man die Baugenehmigung erteilte.

Für die Weiterentwicklung der jüdischen Baukultur in Deutschland hatte Gottfried Semper (1803 – 1879) mit seiner Synagoge in Dresden (1840) das richtungweisende Vorbild gegeben. Semper baute sie im so genannten maurischen Stil, mit Rundbögen als gestaltendem Element. Maurisch stand synonym für orientalisch, der Felsendom war der Topos für Jerusalem. Der Felsen, auf dem er steht, soll, der Überlieferung nach, der Ort des Brandopfers im jüdischen Tempel gewesen sein. Auf ihm soll der Stammvater Abraham einen Widder anstelle seines Sohnes Isaak geopfert haben. Philipp Hoffmann baute am Michelsberg jedenfalls das, was sich das deutsche Bildungsbürgertum unter einem salomonischen Tempel vorstellte. Hatte sich Hoffmann für den Bau der Russischen Kirche in St. Petersburg und Italien umgesehen, so reiste er diesmal nach Bad Cannstatt, um sich von einer Villa inspirieren zu lassen, die der Architekt Ludwig Zanth für König Wilhelm I. von Württemberg gebaut hatte.

Auch inspizierte er die neue Synagoge in Köln (1861) von Dombaumeister Ernst Friedrich. Sie war ebenfalls im gerade in Mode gekommenen maurischen Stil erbaut worden. Auch die Trauerhalle auf dem Jüdischen Friedhof an der Platter Straße (1891) ist in diesem Stil errichtet.

Beim Synagogen-Vorgängerbau in der Schwalbacher Straße hatte die Nassauer Staatsregierung noch zur Auflage gemacht, dass sie im Stadtbild nicht weiter auffallen dürfe. „Der Judengesang belästigt dann auch die Vorübergehenden weniger, als wenn sich die Synagoge in der Straßenlinie befindet“, schrieb Bauinspektor Karl Friedrich Faber, der das Gebäude plante. Mit dieser Bemerkung dürfte er den Geist seiner Zeit repräsentiert haben. Als man 1826 von der Vorgänger-Synagoge in der Oberen Webergasse in die Schwalbacher Straße umzog und in einem feierlichen Zug die Thorarolle in die neue Synagoge tragen wollte, lehnte das Staatsministerium das Ansinnen noch brüsk ab: „Den Juden ist überhaupt kein öffentlicher Ritus gestattet, indem sie nicht die Rechte einer Kirche genießen, sondern nur in der Stille toleriert sind.“

Einweihung mit Synagogengesangverein: Königlicher Besuch im Kurhaus

Das war jetzt, in den späten 1860er Jahren, anders geworden. Am Nachmittag des 13. August 1869 zog eine große Gemeindeschar, etwa 500 Personen, mit den Thorarollen und Dank- und Lobpreisgesängen auf der Schwalbacher Straße feierlich hinauf zum Michelsberg, die Schuljugend voran. Es folgten die Träger der Thorarollen und weißgekleidete Mädchen mit dem Synagogenschlüssel. Unter den Teilnehmern befanden sich auch Baumeister Philipp Hoffmann, geleitet vom Vorstand der Gemeinde und Rabbiner Dr. Samuel Süßkind an der Spitze, dazu Geistliche der verschiedenen Konfessionen, wie der evangelische Bischof Wilhelm Wilhelmi, und Vertreter der Zivil- und Militärbehörden. 500 Plätze besaß die neue Synagoge. Am Tag der Weihe konnte sie das Publikum jedoch bei weitem nicht fassen. Eine riesige Zuschauermenge hatte sich entlang der Schwalbacher Straße und am Michelsberg aufgestellt.

„Es war“, berichtete ein Augenzeuge, „ein weihevoller Moment, als unter den Klängen der Orgel die ältesten Gemeindemitglieder mit den aus der alten Synagoge herüber getragenen Thorarollen den neuen herrlichen Tempel durch schritten, als der Rabbiner Süßkind diese in die heilige Lade stellte und mit dem Segensspruch die ewige Lampe anzündete.“ Gesang und Orgelspiel setzte ein, als der Zug in die Synagoge schritt. Es folgte die Kantate „O wie schön sind deine Zelte, Jakob!“, schrieb der Berichterstatter des Rheinischen Kuriers über das Ereignis.

Am Vorabend der Weihe war sogar König Wilhelm von Preußen, der spätere Deutsche Kaiser Wilhelm I., ins (alte) Kurhaus gekommen, um sich ein Konzert des Synagogen-Gesangvereins anzuhören und auf diese Weise der Israelitischen Kultusgemeinde seine Aufwartung zu machen. Der Einweihungsfeier war ein Abschiedsgottesdienst in der alten Synagoge vorausgegangen.

Das 19. Jahrhundert: Der lange Weg der Emanzipation

Die schrittweise staatsbürgerliche Gleichstellung der Juden begann im Herzogtum Nassau, dem neuen Rheinbundstaat, im Jahr 1806 damit, dass es unter dem Einfluss Napoleons den Leibzoll für Juden abschaffte. 1817 führte Nassau als erster Staat im Deutschen Bund Simultanschulen ein, 1819 die Schulpflicht für jüdische Kinder. 1841 entfiel das Judenschutzgeld. Von 1842 an erhielten die Nassauer Juden Familiennamen. Der nächste Schritt war die Einführung der Wehrpflicht 1846. Einen weiteren Schub in Richtung rechtlicher Gleichstellung bewirkte der freiheitliche Geist der Revolution von 1848/ 49, in deren Folge man in Nassau weitere Gesetze zur Gleichberechtigung der Juden formulierte, auch wenn es in ländlichen Gegenden zur selben Zeit auch Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung gab. 1852 teilte man das Herzogtum in 83 Synagogenbezirke ein. Und nun, 1869, war die Emanzipation der Juden für alle unübersehbar im Wiesbadener Stadtbild verkörpert.

35 Meter ragte die Mittelkuppel in die Höhe. Ein repräsentativer Bau in einer exponierten Lage. Einige Jahre zuvor hatten Wiesbadens Protestanten noch überlegt, ob sie auf dem Michelsberg nicht den Ersatz für die 1850 abgebrannte Mauritiuskirche bauen sollten. Sie entschieden sich dann für den Standort der heutigen Marktkirche (1862). Der Name Michelsberg verweist auf die Michaelskapelle, die auf dem dortigen Friedhof gestanden hatte.

Die neue Synagoge war eine städtebauliche Aufwertung mit spannenden neuen Sichtbeziehungen. Der große Zwiebelturm der Synagoge hielt Zwiesprache mit den Türmen der evangelischen Marktkirche und der katholischen St. Bonifatiuskirche. Gleichzeitig bezog sich die Synagoge mit ihren vier kleinen Zwiebeltürmen auf die Russische Kirche auf dem Neroberg.

Auch die Gestaltung des Innern schloss an die prachtvolle, äußere Formgebung an. So war das Kuppelgewölbe der dreischiffigen Synagoge mit vergoldeten Sternen auf blauem Grund verziert. Die vier freistehenden Kuppelpfeiler, die Halbsäulen und Gurtbögen glänzten durch ihre üppige ornamentale Ausstattung. Die blau, grau, grün und rot verzierten Wände schufen eine sakrale Atmosphäre. Das durch die Mittelkuppel einfallende Licht verlieh dem Raum Erhabenheit. Über die kleinen Kuppeltürme bestiegen die Frauen ihre Empore, gelangte der Rabbiner zu seinem Zimmer und der Organist zur Orgel. Die Frauen durften aber auch unten bei den Männern sitzen. Die Kanzel vor der Apsis war aus Nassauer Marmor. Gegenüber stand der Siebenarmige Leuchter. Dahinter befand sich unter einem reich verzierten Baldachin das Allerheiligste, der Thoraschrein. Seine marmornen Säulen trugen ein goldenes Dach. Farbiges Licht fiel durch ein Rundfenster ein und überstrahlte den heiligen Bezirk. Der Baldachin besaß Ähnlichkeiten mit dem in der 1858 eingeweihten Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin. Meisterhaft hatte Philipp Hoffmann das Problem gelöst, auf dem verhältnismäßig kleinen Bauplatz einen imposanten Bau zur Wirkung zu bringen. Der Davidstern glänzte nicht nur über der Hauptkuppel, er zog sich als Motiv durch das ganze Gebäude, seinen Grundriss und seine Fassaden.

Mit der Reichsverfassung von 1871 wurden die deutschen Juden gleichberechtigte Bürger im damals neu geschaffenen Kaiserreich. Rechtssicherheit und ein gutes Maß an Freiheit ermöglichten ihnen den gesellschaftlichen Aufstieg in das Bürgertum. In Wiesbaden arbeiteten viele Juden als angesehene Ärzte und Rechtsanwälte. Salomon Herxheimer (1842 – 1899), zum Beispiel, war Facharzt für Hautkrankheiten. Sein Bruder Karl Herxheimer (1861 – 1942) war Direktor der Städtischen Hautklinik, Geheimer Medizinalrat und Träger des Eisernen Kreuzes am weißen Band. Benjamin Wolff (1845 – 1892), Mitglied der Alt-Israelitischen Kultusgemeinde, war der erste jüdische Stadtverordnete in Wiesbaden. Später, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, wirkten am Wiesbadener Musiktheater der Dirigent Otto Klemperer und der Komponist Ernst Krenek, der Musikdirektor Otto Rosenstock und der Opernsänger Alexander Kipnis. Unter der Intendanz von Paul Bekker genoss das Musikleben der Kurstadt international einen hervorragenden Ruf, auch dank weiterer zahlreicher jüdischer Künstler, die zumindest zeitweilig in Wiesbaden lebten.

Der gebürtige Breslauer Otto Klemperer war einer der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts und von 1924 bis 1927 unter dem Intendanten Carl Hagemann Wiesbadener Generalmusikdirektor. Paul Bekker war von 1927 bis 1932 Generalintendant des Wiesbadener Theaters und nahm etliche zeitgenössische Werke in seinen Spielplan auf. Ihm verdankt Wiesbaden die Wiederbelebung der Maifestspiele, der früheren Kaiserfestspiele, im Jahr 1928. Die Künstler gehörten zwar nicht zum Kern der Jüdischen Gemeinde, sie trugen aber zum Ansehen der jüdischen Wiesbadener bei.

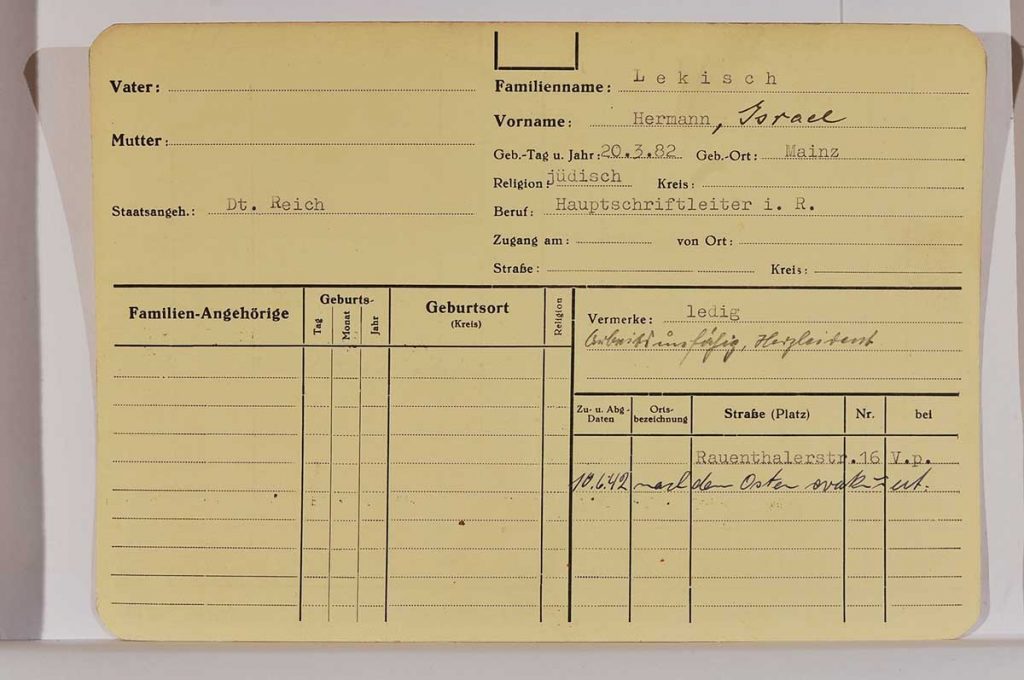

Zu den jüdischen Persönlichkeiten der Stadt gehörte auch der Chefredakteur des Wiesbadener Tagblatts Hermann Lekisch, der nebenbei auch Schauspiele schrieb. Dem liberal eingestellten Journalisten wurde 1933 gekündigt.

Zusammen mit seiner Schwester Emmy wurde er im Juni 1942 nach Sobibor deportiert und in der Gaskammer ermordet. An Hermann Lekisch erinnert seit Oktober 2010 ein „Stolperstein“ vor dem Pressehaus in der Langgasse 21.

Gestapo Karteikarte von Hermann Lekisch. Letzter zynischer Eintrag: 10.06.42: Nach dem Osten evakuiert.

(Abbildung: Jüdische Gemeinde Wiesbaden. StadtA WI NL 210 Nr. 1)

Das liberale Judentum

Das bürgerlich liberale Judentum war es auch, das den Geist der Israelitischen Kultusgemeinde prägte. Hier spielte Abraham Geiger (1810 – 1874) eine maßgebliche Rolle. Obwohl er den Bau der Synagoge nicht mehr als Rabbiner begleitet, wurde sie doch erst nach seinem Weggang aus Wiesbaden erbaut, wirkten seine Ideen und Impulse in der Gemeinde nach.

Geiger versuchte, in der Nachfolge Moses Mendelssohns (1729 – 1786) die neuen Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik mit Religion, Vernunft und Glauben zu versöhnen, ganz ähnlich wie auf protestantischer Seite die Theologen Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834) und Albrecht Ritschl (1822 – 1889). In seiner Wiesbadener Zeit gab Abraham Geiger die „Zeitschrift für jüdische Theologie“ heraus. Weil ihm der Herzog das Landesrabbinat verweigerte, sah er schließlich keine Wirkungsmöglichkeit mehr in Wiesbaden und ging 1838 nach Breslau, später nach Frankfurt am Main und schließlich nach Berlin, wo er von 1872 an der Hochschule für Wissenschaft des Judentums lehrte. Die Einweihung der neuen Synagoge am Michelsberg nahm dann der Rabbiner Dr. Samuel Süßkind vor, der von 1844 bis 1884 in Wiesbaden sein Amt ausübte. Die geistige Vorarbeit für den nach damaligen Maßstäben als fortschrittlich empfundenen Synagogenbau haben Religionswissenschaftler wie Abraham Geiger geleistet. Immerhin ließ Geiger es sich nicht nehmen, bei der Einweihung der Wiesbadener Synagoge dabei zu sein.

Antisemitismus war in der „Kur- und Fremdenstadt“ Wiesbaden im 19. Jahrhundert weitaus geringer ausgeprägt als in manchen anderen Kleinstädten. Mit dem Zuzug von meist ärmeren und orthodox orientierten Juden aus Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sich überwiegend im Westend ansiedelten, wuchsen allerdings die Spannungen unter den Wiesbadener Juden. Es entstanden Konflikte zwischen Arm und Reich, zwischen „Ostjuden“ und etablierten Bürgern, die zum Teil nichts mit den mittellosen Neuankömmlingen zu tun haben wollten, auch entstanden Spannungen zwischen orthodoxer und liberaler Glaubensrichtung. 1925 waren rund drei Prozent der Wiesbadener Bevölkerung Juden, etwa ein Drittel stammte aus Osteuropa. Vor allem in der Folge der Pogrome in Russland in den Jahren 1903 bis 1906, denen über 2.000 Menschen zum Opfer gefallen waren, sind viele Juden aus dem Osten nach Westeuropa gekommen.

Spannungen gab es aber auch, weil die Ostjuden durch ihr äußeres Erscheinungsbild dem Anpassungsbemühen der deutschen Juden aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg entgegenstanden.

Jüdische Geschäfte gehörten Anfang des 20. Jahrhunderts selbstverständlich zum Wiesbadener Stadtbild. Im Westend besaß zum Beispiel Ephraim Tiefenbrunner in der Herrmannstraße 3 einen Laden. Er verkaufte koschere Wurst, die er via Nachtexpress aus einer Berliner Schlachterei bezog. Sein Konkurrent war Isaak Altmann in der Helenenstraße 33. Zwischen 1905 und 1928 strömten auch viele Juden aus Ostmitteleuropa nach Wiesbaden, vor allem aus dem polnischen Galizien, das bis 1919 zu Österreich-Ungarn gehört hatte. Viele, die im Westend zwischen Schwalbacher und Scharnhorststraße, Emser, Bertram- und Goebenstraße wohnten, waren miteinander verwandt. Sie sprachen Jiddisch, eine dem Mittelhochdeutschen ähnelnde Sprache mit slawischen und hebräischen Elementen und hebräischer Schrift. Sie besaßen, auch wenn sie formal der Israelitischen Kultusgemeinde am Michelsberg angehörten, ihre eigenen Bethäuser, jiddisch „Stibl“ genannt. Etwa 25 Familien zählten sich zu den besonders frommen Chassidim.

Eines der erfolgreichen Wiesbadener Unternehmen führte der jüdische Fabrikant Dr. Leopold Katzenstein. Der in Thüringen geborene Arzt betrieb in Wiesbaden-Erbenheim die „Pharmazeutische Industrie Dr. Katzenstein“. Die „Kinder-Risinetten“, die sie produzierte, waren nützlich gegen Rachen‑, Kehlkopf- und Bronchialkatarrh. Leopold Katzenstein wurde im KZ Sachsenhausen, seine Frau Dorothea in Auschwitz ermordet.

Das jüdische Wiesbaden war ein mannigfaltiger Kosmos. Seine soziale Bandbreite reichte vom unauffälligen armen Angestellten ohne Erwerb bis zum angesehenen Großbürger.

Reformjudentum und Alt-Israeliten: Die Spaltung

Die liturgische Annäherung an den christlichen Ritus durch die „Orgelsynagoge“ am Michelsberg war es den Gesetzestreuen unter den Gemeindemitgliedern allerdings zu viel der Reformen und der Anpassung. Aus der Sicht der „Frommen“ hatten sich die „Liberalen“ zu weit von den Vorvätern entfernt. Die Orthodoxen missbilligten sowohl den Einbau einer Orgel als auch die Existenz des 1863 gegründeten Synagogengesangvereins, in dem auch Frauen mitwirken durften, und beharrten auf einer klaren Abgrenzung gegenüber der christlich geprägten Umwelt. Auch dass die Liberalen die Regeln des Schabbath nicht mehr befolgten, stieß auf Missfallen. 1878 traten rund 40 Familien aus der Israelitischen Kultusgemeinde aus und gründeten die Alt-Israelitische Kultusgemeinde. Sie war eine der ersten „Austrittsgemeinden“ Preußens und baute in der Friedrichstraße ihre eigene, 1897 eingeweihte Synagoge. Hier wurde der Gottesdienst wieder nach der gesetzestreuen Tradition gestaltet.

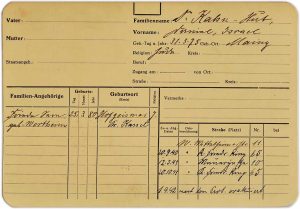

Ein halbes Jahrhundert lang, von 1876 bis 1925, prägte der Rabbiner Dr. Leo Kahn (1888 – 1951) das religiöse Leben der Alt-Israeliten.

„Als erstes brauche ich eine Mikwe“, soll Kahn, der aus dem badischen Sulzburg stammte, bei seiner Ankunft in Wiesbaden gesagt haben.

Denn in der Synagoge am Michelsberg gab es kein rituelles Bad mehr. Also belebten die orthodoxen Juden die alte Mikwe in der Spiegelgasse 9 wieder. In diesem Gebäude befinden sich heute das Pariser Hoftheater und das Aktive Museum Spiegelgasse für deutsch-jüdische Geschichte. Von Kahns Nachfolger, dem aus Nürnberg stammenden Dr. Jonas Ansbacher (1879 – 1967), ist die Aussage überliefert, dass Kahn seine Gemeinde „wie ein Adler sein Nest beschützt“ habe, in tiefer Frömmigkeit, großer Gelehrsamkeit und hinreißender Beredsamkeit. Ansbacher war von 1925 bis Ende 1938 Rabbiner der Alt-Israelitischen Kultusgemeinde. Er wurde vorübergehend im Konzentrationslager Buchenwald interniert. 1939 gelang ihm die Flucht nach England. Von 1941 bis 1955 war er Rabbiner an einer Synagoge in London.

Paul Lazarus (1888 – 1951), der Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde, bescheinigte ihm: „Aus dem unerschrockenen Kämpfer in seiner frühen Amtszeit war er das Symbol eines friedlichen Zusammenlebens beider Gemeinden geworden.“ Kahn starb im biblischen Alter von 94 Jahren, hoch geachtet bei Juden wie bei Christen. Auf seinem Grabstein bezeugen zwei segnende Hände seine Abstammung aus dem jüdischen Priestergeschlecht.

Paul Lazarus war ein Mann des Brückenbaus: zwischen orthodoxen und liberalen, armen und reichen Juden. Sein besonderes Engagement galt der Integration der Ostjuden und der Wohlfahrtspflege. Nachdem jüdische Kinder während der nationalsozialistischen Diktatur öffentliche Schulen nicht mehr besuchen durften, kümmerte er sich um die Einrichtung der Schule an der Mainzer Straße, die 1936 eröffnet wurde.

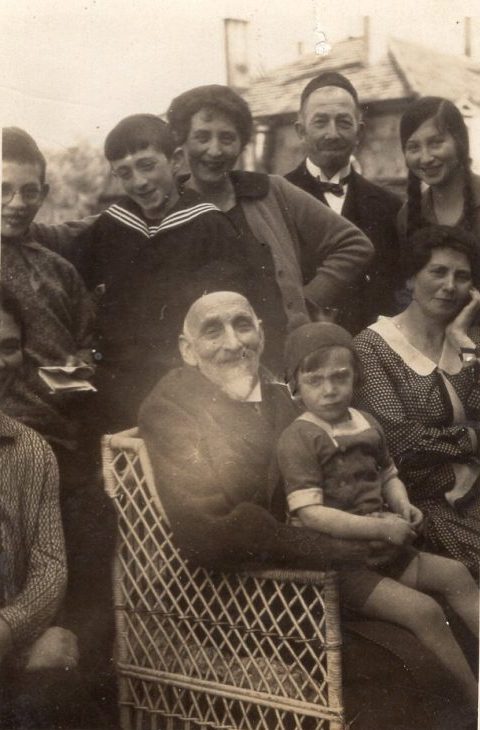

Der Rabbiner der Alt-Israelitischen Kultusgemeinde:

Dr. Eliezer Leo Lipman Kahn

(Abbildung: Miriam Kraisel — Enkelin des Rabbiners)

Rabbiner Dr. Kahn mit seiner Familie

(Abbildung: Miriam Kreisel — Enkelin des Rabbiners)

Kahns Nachfolger: Rabbiner Dr. Jonas Ansbacher

(Abbildung: Aktives Museum Spiegelgasse)

Besucher aus aller Welt: Die jüdischen Friedhöfe

1750 legte man auf dem Kuhberg an der Idsteiner Straße, heute Schöne Aussicht, den ersten jüdischen Friedhof an. Bis dahin waren Wiesbadener Juden in Wehen beerdigt worden. Von 1750 an war das Areal auf dem Kuhberg auch die Begräbnisstätte für die umliegenden Gemeinden. Im Jahr 1883 wurde hier unter anderen Ephraim Ben Abraham Schönberger beerdigt. Auf seinem Grabstein steht: „Er war ein angesehener und gottesfürchtiger Mann mit seinem ganzen Herzen.“ Mindestens genauso angesehen dürfte der Herzogliche Geheime Kommerzienrat Marcus Berlé gewesen sein, der es vom Glaser zum Gründer eines erfolgreichen Bankhauses gebracht hatte und ein großer Förderer der Synagoge am Michelsberg war. 1890 wurde der Friedhof auf dem Kuhberg geschlossen. Aber bis heute kommen immer noch Leute aus Israel, den USA und der ganzen Welt hierher, um die Gräber ihrer Vorfahren zu besuchen.

Nach der Gründung der Alt-Israelitischen Gemeinde legte sie 1877 einen eigenen Friedhof am Hellkundweg an. Wegen der Schließung des Areals an der „Schönen Aussicht“ erfolgte 1891 die Einweihung des Friedhofs an der Platter Straße für die Israelitische Kultusgemeinde, beide in unmittelbarer Nachbarschaft des christlichen Nordfriedhofs. Am Hellkundweg sind unter anderen die Schauspielerin am Wiesbadener Theater Luise Wolff (gest. 1917) und der Kaufhausgründer Julius Bacharach (gest. 1922) begraben. Die heutige Jüdische Gemeinde bestattet ihre Toten auf dem Friedhof an der Platter Straße. Jüdische Friedhöfe gibt es auch in den Vororten Bierstadt, Schierstein und Biebrich sowie in Walluf. Aber sie werden nicht mehr benutzt.

Zwischen Integration und Volksverhetzung: Judentum zwischen den Kriegen

Die Zeit zwischen den Weltkriegen, während der Weimarer Republik, war für Wiesbadens Juden zwiespältig. Die deutsche Kriegsniederlage von 1918 und die darauf folgende wirtschaftliche Not bewirkten einerseits einen neuen, sich verschärfenden Antisemitismus, andererseits gab es in Wiesbaden Pläne, am heutigen Platz der deutschen Einheit ein modernes jüdisches Gemeindezentrum zu schaffen und die Integration weiter voranzutreiben.

Wirtschaftlicher Niedergang, die als extrem ungerecht empfundenen Bestimmungen des Versailler Friedensvertrags (1919) und die Demütigungen durch französische Besatzungstruppen begünstigten auch in Wiesbaden ein antijüdisches Klima. Wieder mussten Jüdinnen und Juden als Sündenböcke herhalten. Vor allem rechtsextreme Kräfte stellten Juden als für die Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg Verantwortliche dar und hetzten gegen sie in einem Atemzug mit den „Novemberverbrechern“. Gemeint waren damit die „Weimarer Parteien“ SPD und USPD, die liberale Deutsche Demokratische Partei (DDP) und das katholische Zentrum. Beispielhaft für den Patriotismus des deutschen Judentums war Walter Rathenau (DDP), der 1921 als Wiederaufbauminister im „Wiesbadener Abkommen“ Reparationserleichterungen gegenüber Frankreich durchsetzte. 1922 wurde Rathenau in Berlin von rechtsradikalen Republikfeinden ermordet.

Die Wirtschaftskrisen der 20er Jahre machten auch den bislang wohlhabenden Wiesbadener Juden zu schaffen. Für ihre verarmten Mitglieder richtete die Gemeinde 1922 eine „Mittelstandsküche“ ein, 1924 folgte ddie Einrichtung eines „Israelitischen Altersheims“ in der Geisbergstraße 24. Eine „Wohlfahrtszentrale“ nach dem Vorbild der Inneren Mission bestand schon seit 1917. Ein Verein für jüdische Ferienkolonien ermöglichte Kindern mittelloser Eltern Erholungsaufenthalte auf dem Lande.

Die dunkle Novembernacht 1938: Eine Tragödie in fünf Akten

Die Tragödie vom 10. November 1938, in der SA- und Partei-Trupps die Synagoge am Michelsberg zerstören, lässt sich in der Rückschau in fünf Akte gliedern.

Erster Akt, am Abend des 9. November: Reichspropagandaminister Joseph Goebbels nimmt den Angriff des Juden Herschel Grünspan auf den Diplomaten Ernst vom Rath am 7. November in Paris zum Anlass, Weisungen für eine „spontane“ Reaktion an die Parteigliederungen zu geben. In Zivil gekleidete NSDAP- und SA-Männer drangen nachts in die Wiesbadener Synagoge ein. Sie warfen die Thorarollen in die Luft, zerrissen Gebetbücher, raubten, was ihnen irgendwie wertvoll erschien, und zündeten die Synagoge an.

Zweiter Akt: Gegen 4 Uhr am Morgen rückte die Feuerwehr an und begann zu löschen, wahrscheinlich aufgrund von Missverständnissen.

Dritter Akt: Gegen 6 Uhr erschien erneut ein NS-Kommando, wiederum in Zivil, um Spontaneität vorzutäuschen, in Wirklichkeit sind die Anweisungen aus Berlin gekommen. Mit Brandbeschleunigern wurde die Synagoge erneut angezündet. Diesmal hat die Feuerwehr offenbar klare Anweisungen von der Partei erhalten: Nur die benachbarten Gebäude schützen. Die Polizei schaute tatenlos zu. So schilderte Georg Buch (1903 – 1995), der spätere SPD-Oberbürgermeister Wiesbadens, die Ereignisse der Nacht.

Vierter Akt: Gegen 8 Uhr versammelte sich eine Menschenmenge am Michelsberg. Einige waren mit Äxten und Brechstangen bewaffnet. Sie schlugen die Bänke entzwei und schichteten sie zu einer Pyramide auf. Offenbar brannte ihnen die Synagoge nicht schnell genug ab. Die Holzpyramide übergossen sie mit Benzin und zündeten sie an. Das Gebäude brannte nun lichterloh. Auch auf das benachbarte Gemeindehaus griffen die Flammen über. Noch am Nachmittag des 10. November schwelte der Brand. Protestiert hatte niemand, jedenfalls nicht öffentlich. Betretenes Schweigen herrschte nach Zeugenaussagen unter den Passanten ebenso wie Fassungslosigkeit.

Fünfter Akt: Am Nachmittag, gegen 14 Uhr, sackte die Kuppel in sich zusammen.

Ein Raub der Flammen: die Synagoge am Mittag des 10. November 1938.

(Abbildung: HHStAW Best. 3008,1,1, 3997)

In blindem Eifer: Der Mob wütet in den Geschäften

Während die Synagoge brannte, wurden in der Innenstadt die jüdischen Geschäfte demoliert. Unter vielen anderen das Hutgeschäft Ullmann, die Weinhandlung Simon und das Juweliergeschäft Heimerdinger, dazu das Modegeschäft für Kinderbekleidung Baum in der Webergasse, die Parfümerie Albersheim und das Schuhgeschäft Mesch. Die Firma Salberg – Glas und Kristalle – am Eingang der Langgasse wurde ebenfalls überfallen. Einige Häuser weiter schleuderten die Randalierer aus einem Schuhgeschäft wahllos Schuhe auf die Straße.

Die Verwüstungen vollzogen sich stets nach dem gleichen Muster: Die Zerstörungstrupps schlugen Fensterscheiben und Türen ein, dann demolierten sie die Läden und warfen die Ware auf die Straße. „Deutsche kaufen nicht in jüdischen Geschäften“, war auf den Pappschildern zu lesen, die SA-Trupps an die Häuser hängten. In blindem Eifer schlugen sie die Fensterscheiben der jüdischen Geschäfte ein. Von der Polizei sah man nichts.

Auch die Wohnung und Kanzlei des Rechtsanwalts Berthold Guthmann wurden verwüstet. „Die Leute warfen die Akten zum Fenster hinaus, zerstörten das Mobiliar und zerschlugen Fensterscheiben“, hieß es in einer Anklageschrift beim Landgericht Wiesbaden von 1950. Guthmann wurde festgenommen und ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt, wo er sechs Wochen festgehalten und schwer misshandelt wurde. Nach seiner Entlassung kehrte er nach Wiesbaden zurück. Hier übernahm er den Vorsitz der Jüdischen „Einheitsgemeinde“ und verhalf vielen Gemeindemitgliedern zur Emigration. Er selbst blieb, bis er im November 1942 nach Frankfurt zwangsumgemeldet wurde, von wo aus er schließlich deportiert und 1944 in Auschwitz ermordet wurde. Schon 1933 hatte er seine Zulassung als Anwalt verloren. Im Ersten Weltkrieg war Berthold Guthmann Fliegerleutnant und mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden. Gelegenheiten, sich und seine Familie im Ausland in Sicherheit zu bringen, nahm Guthmann nicht wahr. Als Vorstand der Jüdischen Gemeinde und Vertreter der „Reichsvereinigung der Juden in Deutschland“ blieb er bei seiner Gemeinde, deren Mitglieder er bis zur letzten große Deportation 1942 nach Kräften unterstützte. Bei der Auflösung der Gemeinde und der „Reichsvereinigung“ hatte man Guthmann gezwungen mitzuwirken. Er musste auch die Listen für die Deportationen zusammenstellen.

Im berühmten Geschäft für Damenmoden von Carl Bacharach (1869 – 1938) in der Webergasse 2 - 4 war einst sogar Kaiser Wilhelm II. Kunde gewesen. Der Geschäftsmann und seine Frau Anna wurden im März 1939 verhaftet.

Carl Bacharach starb im Untersuchungsgefängnis in der Albrechtstraße. Bacharachs Haus in der Alexandrastraße 6 - 8 war eines von insgesamt 42 „Judenhäusern“, in denen man von Kriegsbeginn an Wiesbadens jüdische Bevölkerung isolierte. 1943 wurden die letzten Judenhäuser aufgelöst.

Monatelang zeugten die Ruinen der Synagoge am Michelsberg von der Schandtat. Erst im Sommer 1939 hatte man sie endgültig abgerissen. 1950 wurde schließlich auch ihr Sockel abgetragen und die Coulinstraße verbreitert. Nun erinnerte nichts mehr an den ehemaligen Standort der Synagoge.

Die Trümmer der Vororte: In Wiesbaden wurden fünf Synagogen geschändet

Fünf Synagogen haben die nationalsozialistischen Zerstörungstrupps am 9./10. November 1938 in Wiesbaden geschändet und ruiniert: zwei in der Innenstadt (Michelsberg und Friedrichstraße) und die Synagogen in Bierstadt (erbaut 1827), Schierstein (1858) und Biebrich (1860). Bei der Synagoge in der Friedrichstraße verzichtete man auf Brandstiftung, wahrscheinlich deshalb, weil dort die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf die Nachbarhäuser bestand. Im kleinen Bethaus in der Blücherstraße 6, in dem sich die orthodoxen Ostjuden aus dem Viertel versammelten, wüteten die Nationalsozialisten zwar ebenfalls, Feuer wurde dort wohl vermutlich auch wegen der Enge der baulichen Verhältnisse nicht gelegt. Die ebenfalls 1938 demolierte Synagoge in Biebrich fiel im Krieg dann einem Bombenangriff zum Opfer. Die Ruinen der Bierstadter Synagoge wurden 1971 abgerissen.

In Berlin befohlen: Ein organisiertes Staatsverbrechen

Für Reichspropagandaminister Joseph Goebbels war das Attentat auf Ernst vom Rath in Paris die willkommene Gelegenheit, eine neue Stufe der Verfolgung der deutschen Juden einzuläuten. Ohne die Brände der Synagogen überhaupt zu erwähnen, behauptete das in Wiesbaden erscheinende Nassauer Volksblatt am Tag nach der Schandtat: „Wer durch die Straßen ging, der konnte hören, wie tief der Ingrimm in den Menschen saß über diese ruchlose und gemeine Tat des Judentums.“ Und weiter: „Wenn dann an einigen Stellen Schäden entstanden, dann haben sich das die Juden selbst zuzuschreiben.“ In ähnlichem Wortlaut äußerte sich das Tagblatt. Es vermied ebenfalls Hinweise auf die Zerstörungen und stellte drohend fest, die „Schäden“ seien „als Mahnung anzusehen, wie sie eindringlicher nicht ausgesprochen werden kann“.

1946 wurden die Haupttäter der Pogromnacht in Wiesbaden zwar vor Gericht gestellt, aber nur milde bestraft. Obwohl das Gesetz bei schwerer Brandstiftung eine Strafe von nicht unter zehn Jahren Gefängnis vorsah, hat man nur Strafen zwischen zwei und fünf Jahren verhängt.

Schon lange vor den Novemberpogromen waren zwei Wiesbadener Juden von Nationalsozialisten ermordet worden: Im April 1933 töteten sie den 39-jährigen Milchhändler und SPD-Kassierer Max Kassel in der Webergasse 46 und den 58-jährigen Kaufmann Salomon Rosenstrauch in der Wilhelmstraße 20. Während Rosenstrauch infolge eines Überfalls einem Herzschlag erlag, wurde Kassel mit einer Pistole erschossen. Zwar wurden die Täter strafrechtlich verfolgt, jedoch sehr milde bestraft.

Im Frühjahr 1938 mussten die Wiesbadener Juden ihr gesamtes Vermögen anmelden, im Oktober wurden 300 polnische Juden nach Polen abgeschoben. Sie wurden nahezu alle Opfer des Holocausts.

Von der Brandstiftung zur Massendeportation: Der Start der Völkermordmaschinerie

Am 20. Januar 1942 fand in Berlin die „Wannsee-Konferenz“ zur „Endlösung der Judenfrage“ statt. Die deutschen Juden, die spätestens seit den Nürnberger Gesetzen von 1935 rechtlos waren, sollten nach Osteuropa deportiert und dort umgebracht werden. Eine erste Verhaftungswelle hatte schon im Oktober 1938 Wiesbadener Juden erfasst. Am 17. Oktober hielt Rabbiner Paul Lazarus seine letzte Predigt in der Synagoge am Michelsberg. Ahnungsvoll sagte er: „Diese Zeit hat uns gelehrt, Abschied zu nehmen.“ Lazarus wurde nach den Novemberpogromen vorübergehend in ein Konzentrationslager verschleppt. 1939 flüchtete er nach Nizza und emigrierte von dort nach Palästina. Verarmt, starb er 1951 in Israel. Nach den Zerstörungen in der „Reichskristallnacht“ durfte die Israelitische Kultusgemeinde ihre Gottesdienste noch eine Weile in der Friedrichstraße abhalten. Paul Lazarus’ 1.700 Bände umfassende Bibliothek haben im Jahr 1999 seine Töchter Eva und Hanna dem Förderkreis Aktives Museum deutsch-jüdischer Geschichte in Wiesbaden übergeben.

Die Massendeportationen aus Wiesbaden begannen am 9. Juni 1942. Danach lebten noch knapp 600 Juden in der Stadt. 1933 waren es noch ca. 2.800 gewesen. Eine Ausreise war seit dem 1. Oktober 1942 nicht mehr möglich. Die letzte große Deportation fand am 1. September 1942 statt. Ausgerechnet an einem Samstag, dem Schabbath, am 29. August, mussten sich rund 370 Wiesbadener Juden im Hof der teilweise zerstörten Synagoge in der Friedrichstraße einfinden. Nur einen kleinen Koffer und höchstens 50 Reichsmark durften sie mitnehmen. Ihr restliches Vermögen war beschlagnahmt worden. In der Synagoge haben sie eine Nacht der Ratlosigkeit und Verzweiflung verbringen müssen. Angekündigt war ihnen die „Gemeinschaftsunterbringung außerhalb des Altreichs“ worden. Aber hatte Hitler nicht schon 1939 von der „Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa“ gesprochen?

Von der Friedrichstraße aus zogen die vorwiegend älteren Jüdinnen und Juden zu Fuß in Richtung Schlachthof, wo man sie an der Viehverladerampe zusammenpferchte und dann in die bereitstehenden Waggons der Reichsbahn trieb. Wie Vieh hat man sie auf die Fahrt in den Tod geschickt. Über Frankfurt am Main nach Theresienstadt und von dort aus in die großen Mordfabriken im Osten. Für diesen Transport in den Tod mussten sie sogar noch bezahlen. Nicht viele Wiesbadener haben sich um die Verfolgten bemüht. Beinah 100 der Wiesbadener Juden sind einer Verschleppung durch Selbstmord zuvorgekommen.

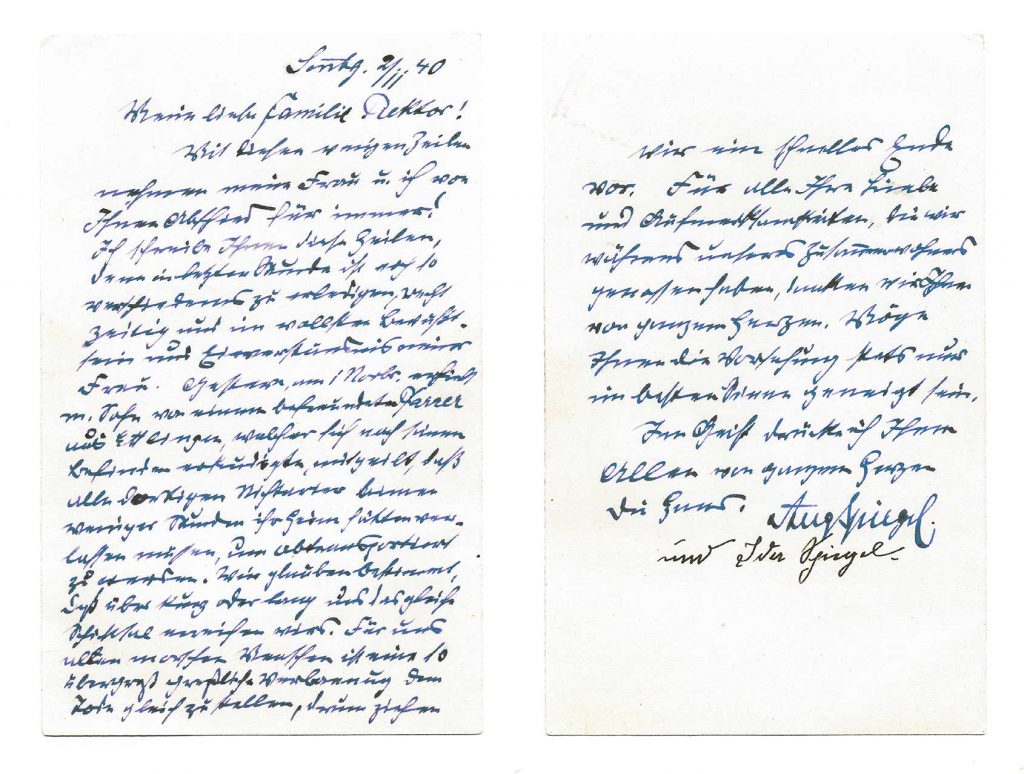

Transkription des Abschiedsbriefes

Sonntag 2.11.40

Meine liebe Familie Rektor! *

Mit diesen wenigen Zeilen nehmen meine Frau und ich von Ihnen Abschied – für immer! Ich schreibe Ihnen diese Zeilen, denn in letzter Stunde ist noch so Verschiedenes zu erledigen, rechtzeitig und im vollsten Bewusstsein und Einverständnis meiner Frau. Gestern am 1. November, erhielt mein Sohn von einem befreundeten Pfarrer aus Ettlingen, welcher sich nach seinem Befinden erkundigte, mitgeteilt, dass alle dortigen Nichtarier binnen weniger Stunden ihr Heim hätten verlassen müssen, um abtransportiert zu werden.

Wir glauben bestimmt, dass über kurz oder lang uns das gleiche Schicksal erreichen wird. Für uns alte morsche Menschen ist eine so übergroß grässliche Verbannung dem Tode gleichzustellen, drum ziehen wir ein schnelles Ende vor. Für alle Ihre Liebe und Aufmerksamkeiten, die wir während unseres Zusammenwohnens genossen haben, danken wir Ihnen von ganzem Herzen. Möge Ihnen die Vorsehung stets nur im besten Sinne geneigt sein. Im Geist drücke ich Ihnen allen von ganzem Herzen die Hand.

August Spiegel und Ida Spiegel

* Nikolaus Prediger war Rektor an Wiesbadener Schulen.

Ein Findling trägt ihre Namen: Die vergessenen Kämpfer

Selbst ihre Teilnahme am Ersten Weltkrieg (1914 – 1918) hat die deutschen Juden nicht vor den Gaskammern bewahrt. Insgesamt 57 jüdische Soldaten aus Wiesbaden – viele waren mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet worden – ließen in diesem Krieg in den Schützengräben der West- und an der Ostfront ihr Leben. Das war, gemessen an der Zahl von rund 2.000 jüdischen Wiesbadenern um das Jahr 1914, sogar ein überproportional hoher Blutzoll unter der Wiesbadener Bevölkerung. Eine Ehrentafel an einem Findling auf dem Jüdischen Friedhof an der Platter Straße erinnert an die Gefallenen.

Am 22. Mai 1921 war die Ehrentafel durch den Rabbiner Paul Lazarus feierlich enthüllt worden. Auch er hatte sich 1916 als Kriegsfreiwilliger und Feldrabbiner gemeldet und war in Mazedonien im Einsatz. Als im August 1914 die Glocken der Wiesbadener Kirchen läuteten, beteten auch die Wiesbadener Juden in den Synagogen für den Sieg ihres Vaterlandes. Noch Ende 1932 zählte die Wiesbadener Ortsgruppe des Reichsbundes Jüdischer Frontsoldaten 105 Mitglieder. Nach der Machtübertragung an Hitler wurden sie noch eine Zeit lang geschont, von 1936 an nahm man keine Rücksicht mehr auf sie. Ihnen wurde jede politische Tätigkeit untersagt und 1938 erfolgte die Auflösung des Reichsbundes.

An der Ehrentafel auf dem jüdischen Friedhof stehen Namen wie Karl Hamburger (1891 – 1915), Sigmund Helfer (1877 – 1917) oder Theodor Abraham (1880 – 1918). Dass Wiesbadener Juden im Ersten Weltkrieg genauso wie viele andere bereit waren, ihr Leben für ihr Vaterland zu opfern, ist im kollektiven Gedächtnis kaum präsent. Außer der Erinnerungstafel auf dem jüdischen Friedhof erinnert im Wiesbadener Stadtbild nichts an ihr Schicksal.

Kein Pardon für Rechtsgelehrte: Jüdische Juristen

Bewegend und ergreifend sind auch die Schicksale der jüdischen Juristen, die der Wiesbadener Jurist und Heimatforscher Dr. Rolf Faber aufgearbeitet hat und die in der Schriftenreihe des Stadtarchivs erschienen sind. Mehrere Dutzend jüdischer Richter, Staats- und Rechtsanwälte hat es während der Weimarer Republik in Wiesbaden gegeben. Dr. Wilhelm Dreyer (1882 – 1938), der hier stellvertretend erwähnt sein soll, war Richter am Oberlandesgericht in Frankfurt am Main, wurde 1933 an das Landgericht Wiesbaden abgeschoben und 1935 in den Ruhestand versetzt. Am 10. November 1938 wurde er nichts ahnend aufgefordert, sich im Polizeipräsidium an der Friedrichstraße zu melden. Dort hat man ihn verhaftet, um ihn gemeinsam mit andern Wiesbadener Juden in das Konzentrationslager Buchenwald zu verschleppen. Dreyer starb am 25. November, nur zwei Wochen nach seiner Einlieferung. Er war einer von 26.000 jüdischen Männern, die im gesamten Reich den Weisungen des Chefs der Sicherheitspolizei Reinhard Heydrich entsprechend verhaftet wurden.

Wilhelm Dreyer war nicht der einzige Wiesbadener, dessen Familie Ende des 19. Jahrhunderts vom Judentum zum Protestantismus übergetreten war. Auch Dreyer war Soldat im Ersten Weltkrieg, im Rang eines Leutnants. Aber weder der protestantische Glaube noch die Kriegsteilnahme schützte ihn vor seiner Ermordung. Sein „Verbrechen“ war einzig und allein, dass er der „jüdischen Rasse“ angehörte.

Die Entrechtung der Juden nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten erfolgte in mehreren Stufen: Schon im April 1933 hat man mit dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ die Grundlage geschaffen, politisch missliebige und jüdische Beamte aus dem Staatsdienst zu entfernen. Nach den „Nürnberger Rassegesetzen“ von 1935 durfte kein Jude mehr ein öffentliches Amt ausüben, ihm war die Staatsbürgerschaft praktisch entzogen. Rechtsprechung und Gewaltenteilung waren ohnehin in Deutschland ausgehebelt worden. Denn 1933 hatte Hitler sich selbst zum „obersten Gerichtsherrn“ des deutschen Volkes erklärt.

Demütigung und Ausgrenzung erreichten 1941 eine neue Stufe: Von September an mussten alle Juden im Reich und in den besetzten Gebieten den „Judenstern“ tragen. Der Stern Davids, der von 1869 an auf der Kuppel der Wiesbadener Synagoge weit hin sichtbar war, war zum Stigma geworden. Seine Träger waren recht- und würdelos.

Nach der Befreiung 1945: Der Stern Davids leuchtet wieder in der Stadt

Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde an den europäischen Juden ein Verbrechen in kaum vorstellbarer Dimension verübt, das nur sehr wenige Jüdinnen und Juden überlebten.

Schon 1945 begann sich die Jüdische Gemeinde in Wiesbaden unter dem Schutz der Amerikaner neu zu bilden. 1946 konnte sie nach viel Eigenarbeit beim Wiederaufbau die Synagoge in der Friedrichstraße wieder weihen.

Initiatorin der Wiedergründung der Gemeinde war Claire Guthmann, die Witwe des Rechtsanwalts Berthold Guthmann, der in Auschwitz ermordet worden war. Sie und ihre Tochter Charlotte hatten als einzige ihrer Familie das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt. Claire Guthmann war als „Displaced Person“ nach Deutschland zurückgekehrt und lebte zunächst in einem Lager, bekam aber schon bald ein Zimmer in Wiesbaden zugeteilt. Am 21. Juli 1945 informierte die städtische „Betreuungsstelle für politisch, rassisch und religiös Verfolgte“ die US-Militärregierung über die Wiedergründung einer Jüdischen Gemeinde. Claire Guthmann war ihre erste Sprecherin und kümmerte sich vom früheren jüdischen Altersheim in der Geisbergstraße 24 aus um die Betreuung der Mitglieder. 1946 wurde Dr. Leon Frim aus Lemberg Vorsitzender der Gemeinde. Frim hatte die Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald überlebt. Zu den Mitbegründern der Jüdischen Gemeinde gehörte auch Jakob Matzner.

Am Lichterfest Chanukka, dem 22. Dezember 1946, wurde die Synagoge in einem feierlichen Akt neu eingeweiht. Für die US-Militärregierung sprach Colonel James R. Newman, der Mann, der 1945 Wiesbaden als Landeshauptstadt des neuen Landes Hessen proklamiert hatte. Für die Stadt nahm Oberbürgermeister Hans Redlhammer (CDU) teil. Der amerikanische Militär-Rabbiner William Dalin entzündete die Lichter des Chanukka-Leuchters. Die einzige bei der Schändung im November 1938 gerettete Thorarolle kehrte an diesem Tag aus ihrem „Exil“ in der Schweiz nach Wiesbaden zurück. Mit Chaim Hecht besaß die Gemeinde jetzt wieder einen eigenen Rabbiner.

Ein Wiederaufbau der alten oder der Bau einer neuen Synagoge am Michelsberg war zunächst ins Auge gefasst, dann aber fallen gelassen worden.

Unter dem Schutz der Amerikaner: Einweihung der Synagoge Friedrichstraße 1946.

Jakob Matzner trägt die Tora-Rolle in die Synagoge.

(Abbildung: Jüdische Gemeinde Wiesbaden)

In den 1960er Jahren entsprach die Synagoge in der Friedrichstraße nicht mehr den Bedürfnissen der Gemeinde, die sich nun zum Bau einer neuen entschloss. 1965 konnte der Grundstein gelegt werden, 1966 wurde die Synagoge eingeweiht. Bei ihrer Weihe war der Landesrabbiner Dr. Isaak Emil Lichtigfeld zugegen. Für das Land Hessen sprach Ministerpräsident Georg August Zinn (SPD), für die Stadt Wiesbaden gratulierte Oberbürgermeister Georg Buch (SPD) der Gemeinde. Buch war einst selbst Häftling der Konzentrationslager Hinzert und Sachsenhausen gewesen.

Das moderne Gebäude der Architekten Helmut Joos und Ignaz Jakoby ist geprägt von den Fenstern des Wiesbadener Bildhauers und Glasgestalters Egon Altdorf. Blau-, Rubinrot- und Goldgelb-Töne dominieren. Nur der Brennende Dornbusch leuchtet in Grün. Die Farben ändern sich den Tag über je nach Lichteinwirkung. Die Violett-Töne, die bei Einbruch der Dämmerung erscheinen, verschwinden wieder am nächsten Tag.

Mehr über die Nachrkriegsgeschichte der Jüdischen Gemeinde Wiesbaden finden Sie in der Online-Ausstellung „Jüdisches Wiesbaden: Zwischen Neubeginn, Zuversicht und ‚Tarbut – Zeit für jüdische Kultur‘“.

Jüdische Gemeinde im Wandel: Zuwanderungen aus der ehemaligen Sowjetunion

Anfang der 1990er Jahre nahm die Zahl der Gemeindemitglieder sprunghaft zu, als Emigranten aus der früheren Sowjetunion zuzogen. Dadurch gewann das Gemeindeleben eine neue Dynamik. Die zuvor etwas überalterte Gemeinde erfreute sich wieder vieler Kinder. Die Integration der Russischsprachigen bereitet der Gemeinde zwar viel Arbeit, aber das Wiesbadener Engagement gilt, nicht zuletzt dank der Unterstützung der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, als vorbildlich in der ganzen Republik. Und, sagt Jacob Gutmark mit Blick auf die neuen „Juden aus dem Osten“ im Vergleich mit der Zerrissenheit der deutschen und Ostjuden in den 1920er Jahren: „Diesmal dürfen wir nicht versagen, sonst gibt es bald keine jüdischen Gemeinden mehr.“

Im Jahr 2023 zählt die Jüdische Gemeinde Wiesbaden an die 850 Mitglieder. Damit ist sie nach Kassel und Offenbach eine der am stärksten gewachsenen Gemeinden in Hessen. Aber deutsche Juden gibt es kaum noch. Der überwiegende Teil besteht aus Migranten. Nicht wenige von ihnen haben Konzentrationslager in mehreren Ländern durchlitten.

Den in einem atheistischen Staat Aufgewachsenen jüdische Inhalte und Werte zu vermitteln, gehört seither zu den vornehmsten Aufgaben der Gemeinde. Zwei Drittel ihrer Mitglieder kommen heute aus Ländern der früheren Sowjetunion.

Eine Sozialarbeiterin und eine Integrationsassistentin kümmern sich nicht nur um sie, sondern noch um weit über zweitausend Familienangehörige, die nicht Mitglieder der Jüdischen Gemeinde sind.

Ihre Heimat liegt zwischen dem Finnischen Meerbusen und dem Schwarzen Meer, die sie in Richtung Deutschland verlassen haben. Viele sind Ärzte, Künstler, Ingenieure. Manche sprachen bei ihrer Ankunft kein Wort Deutsch, manche nur ein paar Brocken Jiddisch. Aber warum emigrieren sie nun ausgerechnet nach Deutschland? Dr. Jacob Gutmark bekommt die Frage oft gestellt. Seine Antwort: „Seit dem Krieg hat sich herumgesprochen, dass man in Deutschland nicht mehr verfolgt wird und dass man hier Erfolg haben kann.“ In Russland hingegen sei die Situation für Juden heute teilweise noch immer recht schwierig.

Mit Lernzirkel und Kulturclub: Lebendiges Gemeindeleben

Im Gemeindezentrum in der Friedrichstraße herrscht ein reges Gemeindeleben. Man bildet sich in religiösen Themen weiter, lernt Deutsch und Hebräisch, zum Teil in Tandem-Kursen. Man übt sich in Gymnastik und Selbstverteidigung, spielt Schach, Tischtennis und Basketball im TuS Makkabi Wiesbaden. Staatlich anerkannter Religionsunterricht wird von der ersten Grundschulklasse bis zum Abitur erteilt. Zum Lernen trifft man sich im Gemeindezentrum, im Tom- Salus-Lernzirkel und im Kulturclub. Schwimmen für Seniorinnen gibt es, auch einen „Treffpunkt“ für Holocaust-Überlebende. Über hundert Ehrenamtliche wirken aktiv am Gemeindeleben mit. Anita Lippert, geb. Fried, Jahrgang 1931, ist das letzte Wiesbadener Gemeindemitglied, das die jüdische Schule in der Mainzer Straße besucht hatte und später von der Schlachthoframpe aus in Richtung Theresienstadt abtransportiert wurde.

Regelmäßig erscheint das „Mitteilungsblatt“ der Gemeinde - auf Deutsch und zum Teil auf Russisch - mit Beiträgen aller Art. Zu den wichtigen Riten gehört der Gottesdienst am Schabbath, dem siebten Tag, an dem Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Dem Gottesdienst folgt ein gemeinsames, festliches Essen. Aber auch alle anderen jüdischen Feiertage werden hier begangen.

Die Wiesbadener Synagoge besuchen auch christliche Gemeinden, um sich zu informieren, vor allem Schulklassen. Über 80 Besuchergruppen sind es im Jahr. Die Jüdische Gemeinde versteht sich als Einheitsgemeinde und rechtliche wie moralische Nachfolgerin der Vorkriegsgemeinschaft. Ihre Gottesdienste feiert sie nach orthodoxem Ritus. An ihm können sich auch die „Liberalen“ beteiligen. Umgekehrt jedoch würden Orthodoxe nie an einem liberalen Gottesdienst teilnehmen.

Ehemalige Wiesbadener Juden und ihre Nachkommen leben heute über alle Kontinente verstreut. Seit den 1970er Jahren werden sie regelmäßig von der Landeshauptstadt Wiesbaden zu Besuchen eingeladen. Mit zahlreichen Wiesbadener Jüdinnen und Juden sowie ihren Familien, die im Ausland leben. pflegt auch das Aktive Museum Spiegelgasse für deutsch-jüdische Geschichte in Wiesbaden (AMS) intensive Kontakte, nicht zuletzt, um deren Biografien, vor allem aber die der einst Ermordeten zu erforschen.

Lange Zeit, über ein Vierteljahrhundert, hat Kantor Avigdor Zuker das Leben der Gemeinde geprägt. Er hat zuletzt auch an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg gelehrt. Ab dem Jahr 2000 war Avraham Zeev Nussbaum Kantor, ab 2004, nachdem er sich in Jerusalem hat weiterbilden lassen, Kantor und Rabbiner der Gemeinde. Seit Anfang der 1980er Jahre ist Dr. Jacob Gutmark, Jahrgang 1938, Mitglied des vierköpfigen Vorstands. Er verleiht der Gemeinde in der Stadt ein Gesicht und gibt ihr Gewicht. Gutmark kümmert sich sowohl um die internen Belange, um Kultur und Religion, aber auch um die repräsentative und inhaltliche Vertretung der Gemeindeinteressen. Seit 2007 besteht ein Stadtvertrag zwischen der Landeshauptstadt und der Jüdischen Gemeinde.

Die Gemeinde ist heute im Stadtleben auf vielfache Weise präsent. Seit 2008 organisiert sie die Veranstaltungsreihe „Tarbut — Zeit für jüdische Kultur“ mit einem breiten Angebot, vom Auftritt eines israelischen Jugendblasorchesters aus Wiesbadens Partnerstadt Kfar Saba in Israel über israelische Filme im Caligari, literarische Lesungen in der Villa Clementine bis hin zur Ausstellung zu verschiedenen Themen im Rathaus.

Für ihre Veranstaltungsreihe wurde die Jüdische Gemeinde Wiesbaden 2020 mit dem „Preis zur Förderung des kulturellen Lebens“, dem Kulturpreis, der Landeshauptstadt Wiesbaden ausgezeichnet.

2013 wurde zudem das Jüdische Lehrhaus neu gegründet. Es bietet Veranstaltungen zu unterschiedlichen Aspekten jüdischer Kultur und Identität, vermittelt jüdisches Wissen und greift historische Themen auf.

Die Satzung der Jüdischen Gemeinde legt fest, dass Kinder und Jugendliche religiös und kulturell und „in der Liebe zum jüdischen Volk“ zu erziehen sind.

Seit 2006 ist Steve Landau als Geschäftsführer für das operative Geschäft der Gemeinde zuständig. Er ist auch Leiter des Jüdischen Lehrhauses.